|

Traumatisme

et Transmission,un double reflet de la trace

Rencontre

du 22 novembre 1997, au Cercle, Avignon.

(Introduction

et résumés)

Commander

le recueil - 58 pages format A4

Introduction

Simone

Molina.

Dans " L’ombilic du rêve ",

Laurence Bataille, belle-fille de J. Lacan et fille de

Sylvia et Georges Bataille, écrivait : " Mon

métier consiste à m’allier avec ceux qui me le demandent

pour aller agiter ces archives incandescentes ".

Il n’est pas hasardeux que ce soient les propos de

Laurence Bataille qui me soient revenus en mémoire, au

moment où j’écrivais ce texte : Laurence Bataille,

en 1954, fait un voyage en Algérie où elle joue un rôle

dans une troupe de théâtre. Elle participera au printemps

1958 à un réseau d’aide au FLN, tout en poursuivant

ses études de médecine. Elle sera emprisonnée pour ses

activités politiques en Mai 1960, et relâchée six semaines

plus tard, après un non-lieu obtenu par Rolland Dumas.

Alors qu’elle est en prison, Lacan lui apporte les

feuilles dactylographiées de son séminaire sur l’Ethique

de la psychanalyse : Un commentaire sur la révolte d’Antigone

contre Créon.

" Antigone est une tragédie, et la tragédie

est présente au premier plan de notre expérience, à nous

analystes. " disait Lacan lors de ce séminaire

de 1960. Il se trouve qu’il existe des tragédies

dont la particularité est qu’elles soient nouées

avec une tragédie dans le cours de l’Histoire. C’est

de ces tragédies là que nous parlerons aujourd’hui.

Leurs effets sont présents dans la culpabilité inconsciente

qui habite, et submerge parfois, les descendants de ceux

qui les ont vécues. Cette culpabilité précède et détermine

l’acte, elle se manifeste en creux dans les actes

du sujet. Lorsque quelque chose de cette histoire tente

de s’inscrire, c’est toujours dans la souffrance

et le dépassement, c’est-à-dire aussi, dans la transgression.

La psychanalyse elle-même est née d’une transgression.

Pour Freud, le véritable enseignement vient du patient.

Lorsque Jacques Lacan énonce à propos de la résistance,

qu’elle est toujours du côté de l’analyste,

il ne dit pas autre chose que ceci : Qu’est-ce que

l’analyste ne veut pas entendre, ou ne peut pas entendre

?

C’est pour appréhender ce qui se passe entre lui

et son patient, que Freud se forge une théorie, qu’il

situe lui-même comme appartenant à l’ordre de la

fiction. Il découvre alors dans son travail clinique que

c’est le transfert qui est la résistance, en ce sens

que le transfert est bien ce qui est à situer " entre ",

dans un écart entre le dire du patient et l’écoute

de l’analyste, dans un espace qui n’appartient

ni à l ’un, ni à l’autre, mais qui, les

concernant l’un et l’autre dans leur rapport

à l’inconscient, permet que la cure se poursuive

avec les effets de voilement et de dévoilement que suppose

une parole adressée.

Cette autre fiction, que l’on connaît sous le vocable

de " roman familial du névrosé "

est cette part de la psychanalyse la plus vulgarisée qui

fait dire aux parents "bien informés "

que leur enfant "a son œdipe ",

comme ils parleraient d’une maladie dont il s’agirait

de se défaire. Mais, comme l’écrit S.Ginestet-Delbreil,

dans son livre " La terreur de penser "

: " L’enfant caractériel

ou insomniaque, même s’il ne le formule pas avec

des mots, pose la question de son être au monde ".

C’est dire que les choses sont plus complexes que

la trilogie "papa-maman-bébé ", parce

que l’homme est un être de langage et, qu’il

n’est pas seulement pris dans son "roman familial "

; il est pris, à travers son roman familial et la question

de sa place, dans ce que l’on nomme "la

culture ", si l’on veut bien entendre

par-là le bain de langage spécifique propre à une époque,

certes, mais aussi à une Histoire, et aux non-dits de

cette Histoire, c’est-à-dire aux "trous

de mémoire ".

Il existe les "trous de mémoire "

que sont les secrets de famille, qu’il s’agisse

par exemple d’un suicide, ou d’un acte violent

qui a entraîné une sanction pénale soigneusement cachée

en voyage, ou de quelqu’autre événement traumatique

dans l’histoire familiale. Lorsqu’un sujet affronte

l’interdit de dire et pose des questions dans le

cadre familial quant à ces secrets, ce n’est jamais

sans angoisse, car parler, dans ce cas, c’est transgresser.

Il en est de même lorsque la transgression concerne aussi

la sphère sociale.

En effet, certains événements traumatiques vécus par des

sujets impliquent le collectif d’une façon plus élargie

que la sphère familiale : " L’autre

guerre " dont parle J. Hassoun, pour nommer

la Shoah ; ces guerres nommées, puis oubliées : "Abolition

de la citoyenneté française aux juifs d’Algérie sous

le gouvernement de Vichy ", mais aussi

ces guerres déniées en tant que telles : " Evénements

d’Algérie ", ou " Maintien

de l’ordre en Algérie ", par l’armée

française, les appelés du contingent, et par les Français

musulmans que l’on nomme les harkis".

| |

Lorsqu’un

sujet s’y est trouvé pris, comment, pour lui-même,

se nouent de façon névrotique différents temps de

l’Histoire ? Et comment ses descendants peuvent-ils

"faire histoire ", d’un événement

dont la transmission, dans le discours familial

et social, a été plus ou moins muette ? Telles sont

les questions qui se posent parfois, dans la pratique

clinique d‘une psychanalyste. Ces questions

peuvent aussi participer de ce qui cause le désir

d’occuper cette place de l’analyste, puis

de la tenir dans le tranchant de ce que l’on

peut appeler, avec Jacques Lacan "la subversion

du sujet et la dialectique du désir "

|

| |

En

1938, Jacques Lacan publie, dans l’Encyclopédie

Universelle, un texte intitulé " Les complexes

familiaux ". Voici ce qu’il écrit

: " " Le psychanalyste

peut-il prétendre guérir l’homme de ses défaillances

psychiques sans le comprendre dans la culture qui

lui impose les plus hautes exigences, (...) "(p70)

et plus loin dans ce texte : " Le

sublime hasard du génie n’explique peut-être

pas seul que ce soit à Vienne- alors centre d’un

Etat qui était le melting-pot des formes familiales

les plus diverses (...) - qu’un fils du patriarcat

juif ait imaginé le complexe d’Œdipe.(p

73) ". Dans ce texte Lacan indique

que ce qu’il appelle " la grande

névrose contemporaine ", a pour détermination

principale " la personnalité du père,

toujours carente en quelque façon, absente, humiliée,

divisée ou postiche ".

|

Ainsi, malgré les ajustements théoriques qu’il fera

plus tard quant à la question de la guérison, par exemple,

il pose, dès l’abord, la question du père comme au

fondement de la structure du sujet, en insistant sur le

nouage avec la culture, c’est-à-dire sur les inscriptions

institutionnelles.

" Fabriquer le lien institutionnel, c’est

l’œuvre de la généalogie, qui fait tenir le

fil de la vie, rappelle au sujet son assignation dans

l’espèce, procure à la société son matériau vivant.

L’étude de ce lien conduit à mettre en rapport le

biologique, le social et l’inconscient, à reprendre

sur cette base l’observation de la fonction juridique,

qui, dans son essence consiste à produire artificiellement

le nouage de ces trois indices humains. "

écrit le juriste Pierre Legendre.

Entendons bien ce que dit Legendre : la fonction juridique

produit artificiellement, le nouage de ces trois indices.

Autrement dit : c’est un forçage, qui, s’il

n’est pas soutenu par ce qu’il en est du rapport

au père en tant qu’il est celui qui nomme et reconnaît

un enfant pour le sien, un forçage donc qui peut révéler

la faille dans laquelle le sujet se tient, ou au contraire,

peut y parer, pour un temps

La question se pose de savoir comment un homme peut devenir

père et tenir, pour son enfant cette place de père, lorsqu’il

a été lui-même confronté à la négation de son existence

en tant qu’être humain (c’est la douloureuse

question posée par leurs enfants, aux rescapés des camps

de la mort nazis) ou lorsqu’il a été en but à l’exclusion,

politiquement décidée, d’une communauté humaine (ce

fut le cas des citoyens français d’origine juive

en Algérie sous le régime de Vichy), ou à l’exclusion

de fait, mais déniée dans le discours social : tel est

le cas des harkis arrivés en France en 1962.

Ce qui fait alors problème est le nouage entre la loi

symbolique et le juridique, avec la difficulté psychique

de soutenir le paradoxe suivant : le juridique, qui devrait

représenter la loi symbolique qui instaure l’humain-parlant,

contrevient à ses fondements même, par la mise en place

de lois scélérates qui prônent et légitiment l’exclusion.

Ce détour par l’Histoire et par le fondement du droit

pour un sujet donné, permet de saisir, dans la clinique,

en quoi les symptômes d’un sujet peuvent venir recouvrir,

une douleur et un questionnement qui ont partie liée avec

l’Histoire. Cette douleur et ce questionnement sont,

certes, ceux de tout sujet : " Qui parle

? A qui ? De quel lieu ? et encore : Que veux-tu

? ". Mais lorsque les fondements institutionnels

sont impliqués et ont participé du traumatisme, on prend

le risque, si on élude la dimension de l’Histoire,

c’est-à-dire celle de l’institution qui fait

lien social, on prend le risque donc, de soutenir ce phantasme

: " cela n’a pas eu lieu ".

Or, lorsqu’un événement est dénié, les effets du

déni apparaissent sous la forme la plus mortifère qui

soit : la violence contre l’autre ou contre soi-même,

dans un équivalent tragique : quelqu’un ne doit pas

exister. Cette affirmation inconsciente : "quelqu’un

ne doit pas exister ", fait entrer le sujet

dans le domaine de l’arbitraire, y compris pour ce

qui le constitue comme être vivant, c’est-à-dire

la parole, support du symbolique. Lorsque l’autre

sait tout, le sujet à qui il est renvoyé que c’est

l’autre qui sait pour lui, ne sait pas quoi dire

et demeure muet dans une pétrification de la pensée. Cette

pétrification de la pensée, indique, pour l’analyste,

quelque chose quant au savoir inconscient du sujet car

: " Le paradoxe dans lequel est le sujet

qui ne parle pas, parce qu’il " ne sait

pas quoi dire ", tient à ce que le fait même

de se poser cette question signifie que, en fait, il sait

inconsciemment ce qu’il redoute de dire : il

le sait, car, vivant sous le regard de l’Autre, qu’il

n’oublie pas, il est amené à parler en s’observant,

pour ne pas énoncer le lapsus que le regard attend déjà

de lui " (p72 A.D Weill)

PROGRAMME

Mireille

Nathan-Murat: " Identifications à un destin de génocide"

("Poursuivi par la chance" Ed L’Harmattan)

Il ne suffit pas

de ne pas pouvoir oublier pour se souvenir. Avant même

de s’exercer au devoir de mémoire, les enfants des

survivants de génocides reçoivent en héritage l’empreinte

indélébile de la ségrégation raciste, du marquage, de

la séparation, de la relégation, de la déportation et

de la destruction étatiquement orchestrée. J’en témoigne

comme fille et petite-fille de Français d’origine

juive qui ont résisté au génocide perpétré par le gouvernement

français de Vichy et l’état nazi avec lequel il collabora.

Psychanalyste, j’interrogerai l’emprise mortifère

de la cruauté légalisée dont les parents furent l’objet.

Hélène

Piralian : "Quand l’autre disparaît. Eclipse

ou destruction"

("Génocide et Transmission" Ed L’Harmattan)

Si le projet génocidaire

vise avant tout la destruction de la Transmission, c’est-à-dire

la disparition de l’autre comme constituant du sujet,

quelles conséquences cette disparition a-t-elle pour les

survivants ? Peut-il y avoir pour eux, pour certains,

une ré(ins)tauration de l’autre, et dans ce cas,

dans quelles conditions et sous quelles formes?

Simone

Molina : "Entre deux rives et deux oublis"

Certains

événements traumatiques impliquent le collectif: "

L’autre guerre " dont parle J. Hassoun, pour

nommer la Shoah. Ces guerres nommées, puis oubliées :

"Abolition de la citoyenneté française aux juifs

d’Algérie sous le gouvernement de Vichy ", mais

aussi ces guerres déniées en tant que telles : "

Evénements d’Algérie ", " Maintien de l’ordre

par les français musulmans". Lorsqu’un sujet

s’y est trouvé pris, comment ses descendants peuvent-ils

" faire histoire " d’un événement dont

la transmission a été plus ou moins muette?

Jacques

Hassoun: interviendra comme

discutant de cette rencontre, à partir de son ouvrage

récemment paru " L’obscur

objet de la haine ".

(Ed Aubier 1997)

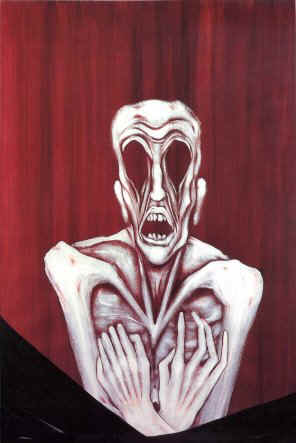

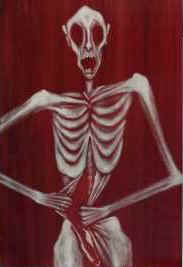

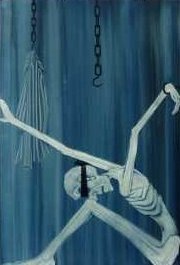

Sonia

Lawniczak: Rétrospective - Gouaches et Acryliques

"Nostalgie

d’un temps où je pouvais " mettre mes cauchemars

en peinture", tout nus, en pleine force. Maintenant

que ma douleur est moins vive,(...) j’ai l’impression

que ma peinture reflète une fadeur nouvelle, comme ce

corps retrouvé, si lourd, si encombrant, si coupable.

Car ces personnages que j’ai peints, je les aime

(...) Ils étaient la représentation de retrouvailles:

à la fois moi et les morts - ma mère et ses déportés qu’elle

avait rejoints(...).

Extrait d'un texte de Sonia Lawniczak. publié

dans le livre de Mireille Nathan-Murat

"Poursuivi par la chance De Marseille à Buchenwald-

Mémoires partagées."

1906-1996 " (Ed L'Harmattan)

3 Oeuvres de Sonia

Lawniczak

L’atelier

de photographie "Nadar"

l’atelier d’écriture "Papier

de Soi"

Service du Dr Pandelon (Montfavet)

"La trace comme une

image"

|